Challenge Story

JALカードのブランディング

JALカードの“目的地”を、

全員の言葉にする。

小屋野 泉

Izumi Koyano

コミュニケーション戦略部

(現:ブランド・マーケティング推進部) 主任

2014年入社

国際文化交流学部 国際コミュニケーション学科

“非日常”の過ごし方:観劇、旅行

※所属は取材当時のものです

※文中で紹介しているキャンペーン等は、すでに終了している場合があります

「ブランド」の語源は、牛に押された焼印だといわれる。一見すると同じに見える牛たちの、違いを明確にするための工夫だ。1990年代の終わりから、ここ日本でも本格的に始まったキャッシュレス社会。激しい競争の中で違いを際立たせるために、JALカードが模索した「ブランド」とは。

ブランドって、何?

日本のキャッシュレスは遅れている——この定説を覆そうと、2010年代の終盤、国を挙げてさまざまな施策が打ち出された。特に2018年、2019年あたりを指して「キャッシュレス元年」と呼ぶこともある。キャッシュレス市場の盛り上がりはJALカードにとっても歓迎すべきことだが、一方でそれは、競争の激化を意味する。サービスも決済手段も多様化する中で、いかにして選ばれるカードであり続けるか。これまで鍛えてきた「商品力」と「営業力」は頼もしい武器だが、新しい武器も必要だろう。そこで取り組むことになったのが、「ブランド力」の強化だった。

2018年。小屋野は、設立されたばかりのコミュニケーション戦略部に配属された。「JALカードのブランディングを行ってほしい」。それが、当時の社長からの依頼。小屋野は面食らった。「ブランディング……って、何?」。ブランドについての知識や経験はない。さらにいえば、社内の誰にもない。ひとまず小屋野は、ブランドについて解説してある書籍を読み漁ることから始めた。参考になりそうなセミナーがあれば駆けつけ、JALのブランドマネジメントをしている部署にも話を聞いた。おぼろげながら、ブランドというものがだんだんわかってきた。そういえば自分もたとえば、いくつかの水がコンビニで並んでいたら、なんとなく「日本の水で安心感があるな」とか「環境にやさしそう」とかイメージやらしさを自然に思い浮かべて好みのものを手にとる。消費者からすれば「なんとなく」かもしれないが、実は周到に設計されたブランド力に動かされているらしい。

JALカードのブランドビジョンを掲げたい。

今のJALカード”らしさ”を定義し、浸透していくブランディングではなく、今後の市場環境の変化や競争激化に備えて、将来の自分たちがどうあるべきかを宣言し、それを実行していく『ブランドビジョン』を掲げたい。そして、お客さまとさまざまな場面で接点をもつのは社員であり、それぞれの業務だと思うので、まずは社内浸透に注力することで、社員一人一人のブランド発信力を高めていきたい。

手始めに、小屋野は二つのことに取り組んだ。コミュニケーション戦略部だけに閉じず、外部の会社にコンサルティングを依頼し、社内の各部門も巻き込んだプロジェクトチームをつくる。さらに、アンケートやインタビュー、ワークショップなど、あの手この手で社内の声を集める。JALカードの強みは何か。弱みはどこか。現状をどう捉えていて、将来どのようなJALカードになっていたいか。「マイルがあるのはやっぱり強い」「でも少し保守的で、新しいことを始めるのに時間がかかっているのでは?」——寄せられた声には、膝を打って同意したくなるものも、思いがけない発見もある。ただ——予想はしていたことだが、想いは人それぞれだ。算数のように、きれいに一つの答えは出ない。それでも、どうにかして共通する本質をすくいとり、目指すべきビジョンを言語化することがブランディングには不可欠だ。

願いに寄り添うカード。

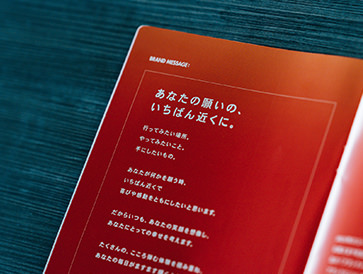

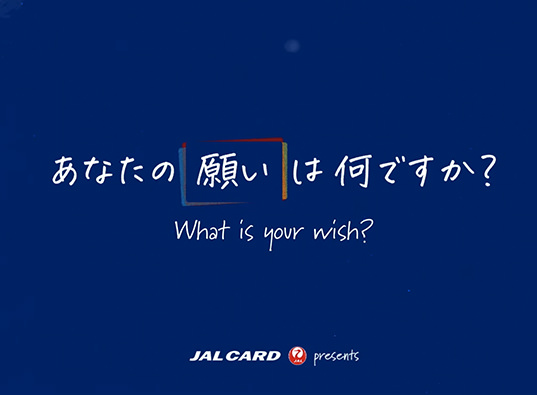

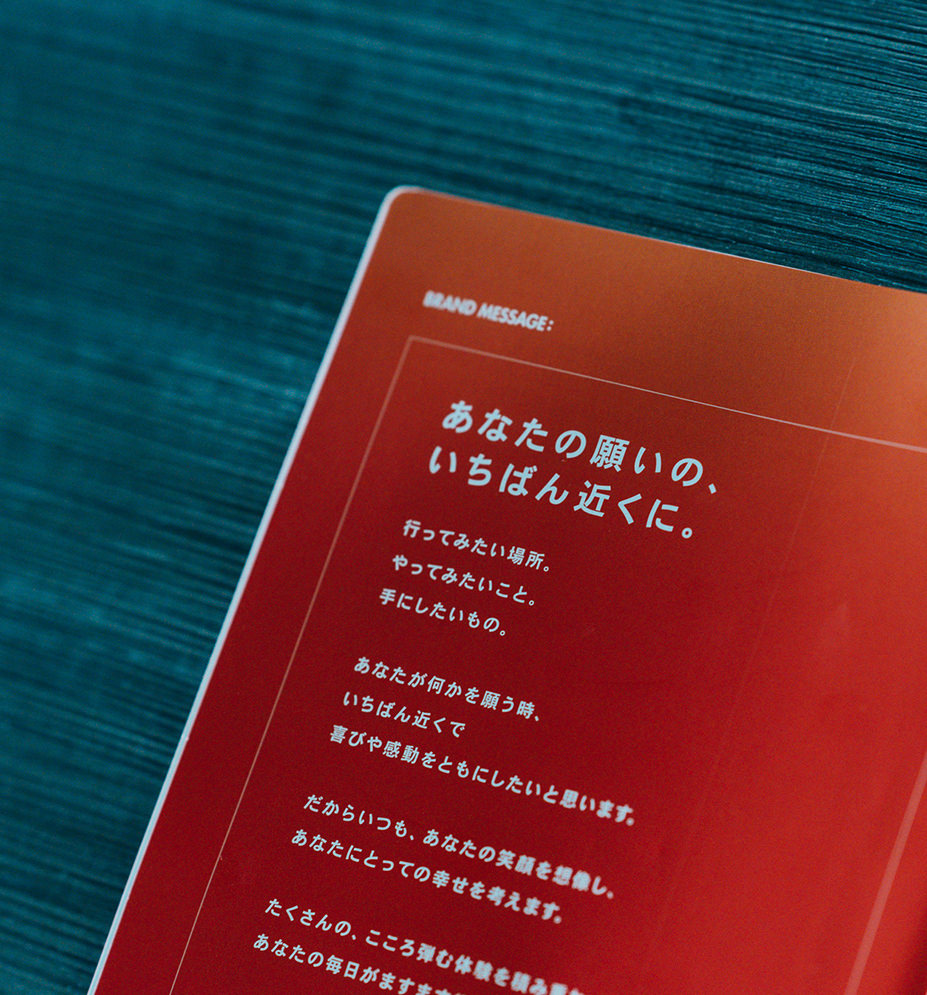

社員たちの言葉を繰り返し読み込むうちに、小屋野は自分の志望動機を思い出していた。航空業界に興味があった小屋野。自分が大好きな空へ、もっとたくさんの人を誘うにはどうしたらいい? そう模索した結果が、JALカードだった。日常でためたマイルをつかって非日常へ出かけるという、空に向かって開かれた独自の扉。それは、さまざまな願いに寄り添うことにもつながっている。行ってみたい場所。やってみたいこと。会いたい人——改めて思えば、社員の声も異口同音に、この魅力を表しているようだ。何度となく議論が交わされた。思いを正しく言葉に表現するために、微妙なニュアンスの追求が続いた。そして2020年、ついにコアとなるブランドスローガンが決まる。「あなたの願いの、いちばん近くに。」

スローガンが決まると、それを浸透させるための取り組みが始まった。たとえば、全社員を対象に開催されたオンラインミーティング。「なぜ、JALカードのブランド確立が必要なのか」を前置きした上で、これからのJALカードについて自由にディスカッションしてもらう。さらに、人事考課にもブランドの観点が組み込まれた。ブランドビジョンを達成するための行動が、評価の対象になったのだ。ブランドの先にある、JALカードが目指すべき未来。具体的なその姿に向かって、いま会社中が動き始めている。

ブランディングに関する社内研修も継続的に行われている。アンケートで感想を募り、次回の改善に役立てる。

「JALのカード」から、

「JALカード」へ。

ブランディングには時間がかかる。特に、スローガンを決めてからが長い。「きっと、1年や2年では変わらない」。小屋野はそう覚悟を決めて、社内外に向けたさまざまな企画を走らせている。小屋野には、思い描いている一つのゴールがある。「お客さまのほとんどは、JALカードを『JALのカード』としか捉えていないと思います。そうではなく、『JALカード』という一つの企業として、しっかり認識されるようになりたい。JALカードのプレゼンスを高めることが、結果として、JALグループへの貢献にもつながるはずですから」。商品やサービスだけではない。これからは、ブランドという旗のもと、企業活動についても発信を強めていきたい。取り組みはまだまだ、飛び立ったばかり。けれど、目的地の景色はもう、くっきりと描かれている。