Challenge Story

「Visaのタッチ決済」機能搭載

キャッシュレスの裾野を、

タッチで広げる。

伊藤 淳也

Junya Ito

企画部 経営企画グループ アシスタントマネジャー

2008年入社

法学部

“非日常”の過ごし方:子供と公園で遊ぶ、キャンプ

※所属は取材当時のものです

※文中で紹介しているキャンペーン等は、すでに終了している場合があります

キャッシュレス化が進む世の中で、それでも現金比率が高いままだったものが「少額決済」。数百円の支払いにも、JALカードを気軽に使っていただくために。JALカードとしては初となる、タッチ決済機能の導入に挑む。

数百円を、キャッシュレスに。

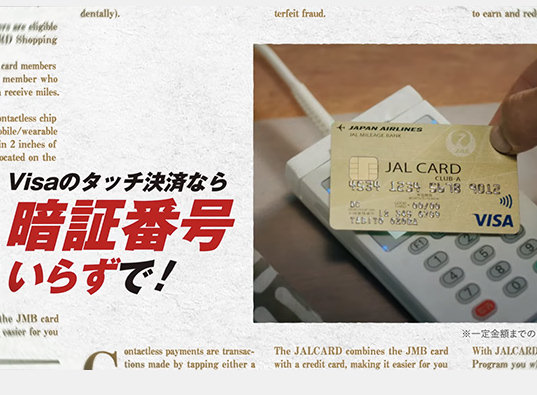

「Visaのタッチ決済」。その名の通り、クレジットカードの国際ブランド「Visa」が提供する非接触の決済方式だ。対応するカードを専用端末にタッチするだけで即座に決済が完了し、暗証番号の入力やサインも必要ない(※)。この機能を、JALカードに搭載してはどうか——そんな検討が始まったのは、2018年の初夏だった。背景にあったのは、少額決済のキャッシュレス化がなかなか進まない状況だ。100円や200円の買い物なら、現金でパッと払ったほうが早い。そんな意識が、当時の消費者の間では根強かったのかもしれない。だが、タッチひとつで済むとなれば、風向きを変えられるのではないか。

※一定金額を超えるお支払いは、端末にカードを挿し、暗証番号を入力するか、サインが必要となります。

さらに「Visaのタッチ決済」には、海外での普及率がきわめて高いという魅力もあった。JALカードを持つお客さまは、アクティブに旅を楽しむ方が多い。海外旅行中に「Visaのタッチ決済」を使うことができれば、もっと便利にJALカードをご利用いただくことができる。一方、国内普及率は海外に比べて控えめだったが、インバウンドの増加とともに伸びていくという読みもあった。機能搭載をぜひ実現したい。それも、キャッシュレスの波に乗り遅れないよう、できるだけ早く。関連する各社が集まり、プロジェクトが立ち上がった。そのリーダーに任命されたのが伊藤だった。

小さなチップの、大きな責任。

クレジットカードの機能といえば「ショッピング」だ。だが、JALカードにはもうひとつ、象徴的な機能がある。「JALタッチ&ゴーサービス」。航空機に搭乗する際、事前に搭乗券の予約や購入、座席指定を済ませておけば、チェックインを飛ばして保安検査場に進めるというもの。JALアプリなどいくつかの利用手段があるが、JALカードもその一つなのだ。交通インフラに直結している点で、「JALタッチ&ゴーサービス」には公共的な責任が伴う。つまり、確実に機能することが大前提。

通常、JALカードには2枚のICチップが内蔵され、1枚が決済を、もう1枚が「JALタッチ&ゴーサービス」を受け持っている。しかし、「Visaのタッチ決済」を搭載する新しいカードでは、これが大きく変更されることになった。ICチップを1枚に統合する。さらに「JALタッチ&ゴーサービス」に使用される技術方式も刷新する。最大の理由はコストだ。従来の方式を継続しようとすると、カードの発行コストが跳ね上がることがわかった。回り回って、お客さまの負担を増やすことにもつながりかねない。それを避けるための決断だった。

ギャップを埋める対話。

「JALタッチ&ゴーサービス」に関して、伊藤は主に2つの会社の間を取り持つことになった。JALと、ICチップに機能を実装する開発会社だ。まずは「JALタッチ&ゴーサービス」の詳細な仕様をJALにヒアリングする。それを開発会社に伝え、新しい技術方式を用いてかたちにしてもらう。できあがってきた試作品を、期待を込めて読み取り端末に“タッチ”してみると——なぜか“ゴー”できない。挑戦に失敗はつきものだ。ただ、それが何度も続くうちに、さすがに伊藤の不安も募っていく。

開発会社の技術力と経験値は申し分なかった。だが、JAL側のリクエストは独自性が高く、しかも一切の妥協がない。時には、それぞれの「こうあるべきだ」が噛み合わないこともあった。このギャップを埋めなければ、課題解決は前に進まない。伊藤はできる限り、対話の場を設けた。顔を見ながら話し合うことでギャップの原因を探り、解消する。そんなコミュニケーションが必要だと考えたのだ。その一方でショッピング機能についても、また提携カード会社と連日の協議を重ねる。何度となく繰り返されるテストと改善。ついに「JALタッチ&ゴーサービス」とショッピングの両機能がそろい、「Visaのタッチ決済」を搭載した新カードがデビューしたのは2019年5月。プロジェクトが立ち上がってから、ちょうど1年後だった。

「Visaのタッチ決済」を搭載したJALカード(取材当時の券面)。複数の種類が用意されている。

JAL・VisaカードのCMでは、日常の買い物でも気軽に使えるため、マイルのためやすさにもつながることを訴求した。

まだまだ、

できることがある。

JALカードとしては初となるタッチ決済機能は、好評をもって迎えられた。SNSでは「待ってました!」の声が上がり、利用率も上昇。新型コロナウイルス感染症という不可抗力によってインバウンド需要は伸び悩んだものの、かわりに急増した非接触ニーズには先回りして応えることができた。関係者とベクトルを合わせ、本当に満足度の高いサービスを生み出せば、お客さまにちゃんと受け入れられる——そのことを体感した伊藤は、JALカードのさまざまな可能性をイメージし始めている。マイルという最大の魅力を味わい尽くしていただくために、マイルによる旅を、もっと気軽なものにできないか。マイルのつかいみちを、旅以外にもっと広げていけないか。対象を、超富裕層に特化したサービスに挑戦できないか——JALカードにできることは、きっとまだまだある。